第一章-绪论-人类学的学科属性和内容

人类学是什么

-

人类学(anthropology)是全面研究人及其文化的学科。

- anthropos-人或与人有关的 logys-学问或研究 二者结合

- 意为与人有关的研究、研究人的学问

-

人类学成为学科,与泰勒的积极推动有密切有关。

-

人类学关注人类及其文化的整体。

人类学的领域与学科关系

人类学核心分支及具体内容

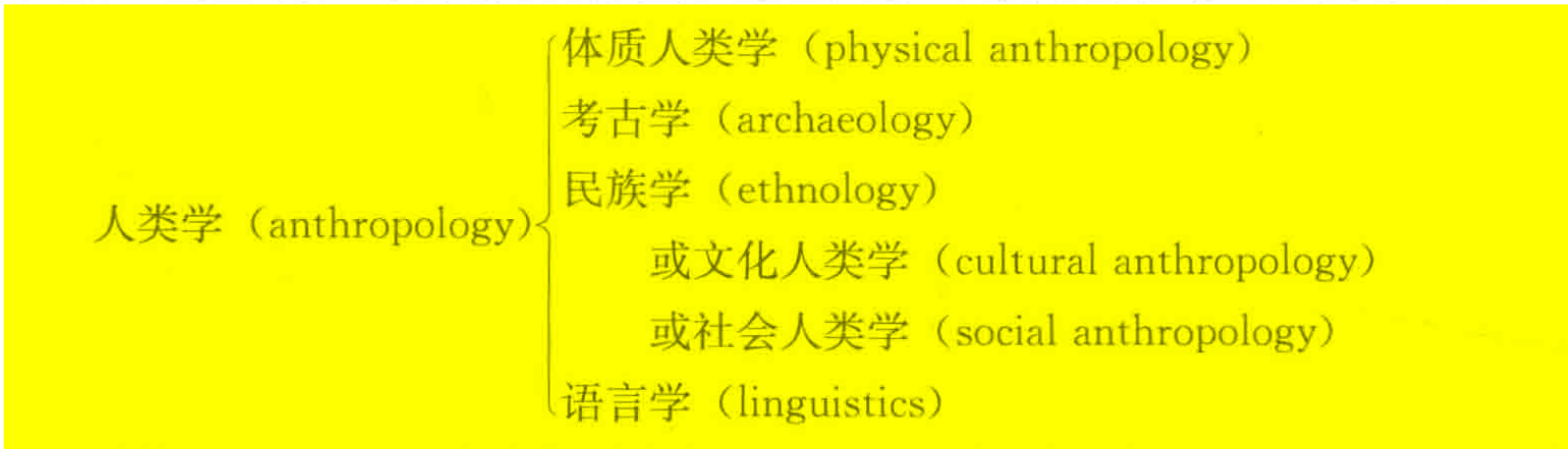

- 人类学核心分支(北美):

- 四大分支具体内容

- 学科框架

人类学其他视角(耶鲁大学)

- 主要分支领域,如影视人类学,医学人类学,经济人类学,政治人类学,都市人类学,教育人类学等等。

- 理论构架和主要概念,如人本主义、文化进化、精神粉丝、深度解释和文化唯物主义等等;

- 资料收集与分析方法,如跨文化研究,话语分析,民族志,网络系统分析和统计分析

- 人类学研究的一些特殊话题,如舞蹈、婚姻、亲属制度、命名制度等等

- 已被人类学研究发现和验证了的关于人类文化和行为的特殊理论,包括联盟理论、掠夺理论和继嗣理论等。

- 人类学田野研究一直关注的文化区域和亚文化区域。

- 文化人类学近年的主要论争,如米德-弗里德曼论战;

- 文化人类学职业生涯方面的内容,包括主要的组织机构、人类学家的职业生涯以及人类学教学实践活动等等

- 与文化人类学密切相关的语言学、体质人类学和考古学的论题,包括上述各领域的田野调查、语言、人口-生态与文化资源管理等等。

人类学的研究方法

主要研究方法

- 跨文化的研究视角(cross cultural perspective)

- 号召从跨文化的视角来研究人类的文化和行为

- 整体性视角(the holistic perspective)

- 对某一文化进行全貌性的深入研究

- 民族志田野工作(ethnographic field work)

- 长时段的实地研究为基础,建立本学科的基本知识框架

重要论题

普同论

- 现代人类学的基础之一就是关于人类的普同性认识,即世界上现存所有的人类都是同一种属,任一人群都不必其他人群更为进化。

- 所有的人群,活着的或者已经消失的,都是平等的,都是人类学的研究对象,每一群体都能够告诉我们关于人类生存状况的重要信息,其中最重要的就是人们如何利用文化而生存。

全貌论

- 又称全貌观,人类学试图给出一个全貌的观点,并且给出一个局内的观察,所谓全貌观就是从社会的、文化的角度和生物的、生理的两个角度分析问题,既关注现时的问题,也关照历史的因素。

- 总之,把人类及其所赖以生存的社会当做一个整体来研究。

整合论

- 在人类学看来,事物之间都是相互联系的,整合论强调从社会整体(社会及自然环境)看待事物,要把它放在自然和社会的环境中加以考察,这样才能达到不仅知其然,更要知其所以然,不仅能够看到事物的表面现象,更要看到事物的内在联系。

- 正因为如此,许多研究集中在小规模的社会进行,在这样的社会里,亲属制度、政治、经济以及社会生活的其他方面都是密切联系的,和以往的传统不同,现代人类学也研究复杂的大型社会。

适应论

- 人类和其他动物一样受周围环境的影响和制约

- 自然环境

- 如气候、降雨量、植被、动植物资源等。

- 社会环境

- 如盖社会的人文传统、与其他群体的互动关系等。

- 自然环境

- 同时,人类也会适应周围环境

文化相对论

- 也称文化相对主义,人类学家一直致力于不同文化之间的相互理解。

- 人们总是以自己的喜好和习惯来理解其他文化,以自己文化的价值观念和传统做判断,这就是所谓的民族中心主义,其极端形式就是文化沙文主义——自认为自己所奉习俗、信仰永远优于别人的习俗和信仰,并以己之文化坐标来规范他人的行为。

- 要克服民族中心主义的局限,必须接受文化相对主义,即每一种文化都有其独创性和充分价值,一切文化的价值都是相对的,平等的。我们主张要抛弃民族中心主义,尊重每一种文化的独特家孩子。一种行为在一种文化中是合适的,对其他文化未必同样合适,

- 文化相对主义的理念,并不意味着放弃批评而赞成或接受某一特殊人群的所思所行,而是意味着将文化行为放入具体的历史、环境和社会中加以评估。

文化的概念及其解释

文化的定义、特点就hi构成

各方定义

-

泰勒的文化定义

- 文化,是一个复合的整体,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所获得的其他任何能力和习惯。

-

哈维兰认为

- 文化不是可见的行为,而是人们用来解释经验和导致行为,并为行为所反映的价值观念和信仰。

-

卡罗尔和梅尔文

- 文化指生活中不胜枚举的方方面面。对大多数人类学家而言,文化囊括了习得的,使一个特定社会民族具有特征的行为、信仰、态度、价值观念以及理念。

-

一个可为人们接受的现代文化定义应是

- 文化是一系列规则或标准,当社会成员按其行动时,所产生的行为属于社会成员认为合适和可以接受的范畴之中。

-

博厄斯的文化定义

- 包括一社区中所有社会习惯、个人对其生活的社会习惯的反应,及由此为决定的人类活动

-

怀特的文化定义

- 文化由技术、社会、意识形态三大体系构成的

- 其中技术体系决定社会和意识形态体系

- 文化就是人们为了生存下去而适应自然界的一种机制

-

林顿认为

- 文化是指任何社会的全部生活方式,而不只是被社会公认为更高雅的那部分生活方式。

- 他是这样界定文化的:“一个文化乃是习得的行为及行为结果之综合体,此行为结果之组成要素,由某一特殊文化的成员所共享并传递。”

-

列维-斯特劳斯的文化定义

- 将文化视为潜在心理结构的表层表征,心理结构则受一个群体的自然和社会环境及其历史的影响。

-

格尔茨的文化定义

- 是指从历史沿袭下来的,体现于象征符号中的意义模式,是由象征符号表达的传承概念体系,人们以此达到沟通、延存和发明他的对生活的知识和态度。

-

目前人类学家愿意接受的文化概念

- 一个特定的社会中呆呆相传的一种贡献的生活方式,这种生活方式包括技术、价值观念、信仰以及规范。

文化的特点

- 文化是共享的

- 文化是习得的

- 文化是整合的

- 文化是以象征符号为基础的

- 文化是适应性的

- 文化是变迁的

文化的构成

- 物质文化与精神文化两分说

- 物质、制度、精神的三层次说

- 物质、制度、风俗习惯、思想与价值四层次说

- 物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯六大系统说

文化的解释

范式和学说理论

- 20世纪50年代,人类学主要存在三大范式

- 英国的结构-功能主义

- 美国的文化与心理人类学

- 美国的进化主义人类学

- 有的范式影响正在消失,步入一个人类学思潮异彩纷呈的时代

- 20世纪60年代

- 象征人类学

- 文化生态学

- 结构主义

- 20世纪70年代

- 结构马克思主义

- 政治经济学

- 20世纪80年代---实践论时代

各方学说理论

1. 文化进化学说

- 主要代表人物:泰勒、摩尔根、斯宾塞等

- 主要内容

- 人类的社会文化同生物进化一样,也是由简单到复杂,由低级阶段向高级阶段的逐渐发展,全人类所有的文化都要经历这回总循序渐进的发展阶段,而文化发展的根本原因就在于人类心理的一致性。

2. 文化传播说

- 主要内容

- 文化传播说反对用进化的观点解释人类的社会文化现象。认为人类文化类似性可以用文化传播的概念来阐明,每一种文化现象都是在某一个地点一次产生的,一旦产生后,就开始向各个地方传播,他们深信,由于人天生缺乏创造力,所以人们愿意从其他社会中借取文化。

- 分支学派

- 德奥传播学派

- 英国传播学派

3. 历史特殊论

- 20世纪初,在批评文化进化论和文化传播论的过程中,在美国形成了以博厄斯为首的历史特殊论。

- 这一学派以实证论和经验论为哲学基础,反对文化进化论关于人类社会进化论关于人类社会文化发展的阶段论,反对文化传播论关于传播是人类文化发展规律的论点,尤其反对埃及中心说。在他们看来,每一个民族文化都有其自身的特殊历史,所以只能根据每个民族的特点来研究文化。

- 博厄斯的文化定义,因此文化人类学的一般人物就是研究社会生活现象的全部综合,就是用人类学调查资料来重新恢复某个民族的历史发展面貌,即重构历史。

4. 文化功能论

- 代表人物:马林诺夫斯基、布朗

- 主要内容:

- 认为文化人类学的主要任务是将文化作为一个有机整体来考察,了解这个有机整体中各个组成部分所做的贡献及其相互间的关系。

- 马林诺夫斯基认为

- 在一个社会中,所有文化特质都是为满足人的需要而服务的,即一种特质的功能,就在于满足该群体成员的基本需求或次生需求

- 这些基本要素大概有三种层次,即生物需要、工具需要以及整合需要。

- 布朗认为

- 社会生活的各个方面都是密切相关的,研究任何一个方面时,都必须研究它与其他各方面的关系。

- 又深受涂尔干(Emile Durkheim)的影响,强调队社会关系结构的研究,布朗的功能理论又被称为结构-功能论。

5. 新进化论

-

怀特的文化定义推导

- 衡量文化进化阶段的唯一而又最适合的指标就是每人每年所能获得的能量,而先进的技术能使人类控制更多的能量,从而导致文化扩展和变迁。

- 怀特这个以消耗能量为主的文化论亦被称为技术决定文化论。

-

斯图尔德主张

-

萨林斯和塞维斯

- 通过承认有两种进化论---特殊进化和一般进化,将上述两位的观点调和,即一般进化就算怀特的普遍进化,特殊进化就算多线进化。

- 塞维斯根据社会组织的复杂程度,将文化进化分为五个阶段,并已被普遍采纳

- 队群(band)

- 部落(tribe)

- 酋邦(chiefdom)

- 国家(state)

- 工业社会

6. 文化生态学-斯图尔德

7. 心理人类学

- 主要人物:林顿、卡迪纳尔

- 主要内容

- 一些美国人类学家推敲弗洛伊德精神分析学的内涵,着手探讨文化与人格的问题,认为文化塑造了各民族的基本人格,各民族的文化差异正是由于基本人格的不同造成的,因此基本人格决定着各民族的文化命运。

- 林顿观点

8. 认知人类学

- 又称民族科学,民族语义学,主要代表有古迪纳夫、劳恩斯伯里、弗雷克、华莱士等。

- 主要内容

- 古迪纳夫首先提出了认知人类学理论基础的文化概念:“所谓某个社会的文化,就是其成员明确认识的,相互关联的,为进行解释而形成的各种各样的模式。” 即文化就是某个社会的分类体系。

- 认知人类学试图探究每个民族的分类体系,因为,认知人类学又被称为民间分类学,该学派借用派克语言学中的主位(etic)、客位(emic)作为研究视角或立场。因此认知人类学本质上是一种文化分析的方法论。

9. 文化相对论

- 主要人物:赫斯科维茨

- 主要观点(赫斯科维茨)

- 文化是特定社会中人们行为、习惯和思维模式的综合,每一个民族都有其时代相传的价值观。

- 由于每一种文化都是一个独立的体系,不同文化的传统和价值体系是无法比较的,而只能相对来看,所以,每一种文化偶读只能按照其自身的标准和价值观念来进行判断。

- 正因为承认每一种文化都有独特性质和充分的价值,从而否认了欧美评价体系的绝对意义。

10. 结构主义

- 是人类学60年代形成的新范式,20世纪形成的唯一真正的原创社会科学范式

- 主要代表人物:列维-斯特劳斯、

- 主要内容

- 列维主要通过研究亲属关系、神话、图腾制度、文化符号现象等,探究人类所共有的能够跨越时空的思维模式,或者说,他试图建立普遍的文化“语法”。

- 列维将文化视为潜在心理结构的表层特征,心理结构则受一个群体的自然和社会环境及其历史的影响。

- 因此,监管文化与文化之间可能有着相当大的差异,但在任何地方,引起这些不同的人类思维结构则是相同的。

- 因此,结构并非是具体的事物和现象,而是潜在系统,或者说是普遍的心理过程发展。

11. 象征人类学

- 象征人类学受到了弗洛伊德精神分析学和列维斯特劳斯结构人类学的影响,将文化视为一种象征体系。又称为解释人类学,文化阐释学。

- 主要代表人物:格尔茨(主要受韦伯影响)、施奈德、特纳(主要受涂尔干影响)

- 主要内容

- 格尔茨明显代表了主要关注“文化”运行早期美国人类学的转型,而特纳代表了关注“社会”运行的早期英国人类学德转型。

- 格尔茨在界定文化和进行文化研究时,都采用一种阐释学的观点,这是因为文化的基本特点是象征性的和解释性的,而且作为文化研究的人类学也可以说是解释性的。

- 格尔茨的文化定义

- 在格尔茨看来,文化并不是锁定在人们头脑中的东西,而是体现在公共象征符号之中的东西,而所谓象征符号就是社会成员得以相互之间、或与后代以及与人类学家相互间交流的世界观。价值取向、民族精神等象征符号。

- 格尔茨:“文化的分析不是一种探索规律的实验科学,而是一种探索意义的阐释性科学。”

12. 结构马克思主义

- 二战以后对人类学影响较大的一个学派,形成于20世纪60年代末和70年代初。

- 主要代表人物阿尔杜塞、弗里德曼、萨林斯等。

- 主要内容

- 结构马克思主义者认为,社会文化发展的决定力量不在于自然环境或技术,而在于社会关系结构。

- 他们所称的社会关系概念不同于英国社会人类学传统研究的社会关系的表层组织,这些表层组织被结构马克思主义看来只不过反映了不对称的生产关系。

- 他们强调从社会再生产关系角度探究社会与文化,注意亲属制度,继嗣、婚姻、交换、家庭组织等,将提供与政治和经济关系中加以考虑。

- 潜在问题

- 结构马克思主义也存在一些问题,主要是将文化缩小为意识形态,从而将文化概念与特定的社会关系结构联结起来,这一做法太偏颇。

- 而主要根据神秘化看来文化或意识形态的倾向,使得大多数这一学派的文化或意识形态的研究有了一种功能主义的味道,并且它也是一种非历史的研究

13. 政治经济学派

- 主要代表人物:沃尔夫、弗兰克

- 主要内容:

- 注重更大范围的政治、经济研究以及资本主义世界体系和国家对不同社区或地区的渗透及其后果。

- 政治经济学派一般研究农民,认为重要的外部力量是国家和资本主义世界体系。

- 文化生态学通常研究相对“原始”的社会,认为重要的外部力量是自然环境。

- 就理论层次而言,政治经济学派比文化生态学派更愿意将文化或象征符号话题融入他们的探究之中,尤其关注在政治或经济斗争的范畴中象征符号在阶级或群体认同形成过程中的作用。

- 政治经济学派太强调经济因素而不够政治

14. 实践理论

- 随着布迪厄《实践理论大纲》一书英译本出版,70年代末80年代初,人类学界出现实践理论

- 主要代表人物:吉登斯、布迪厄、奥特纳、萨林斯

- 主要内容:

- 实践理论所理解的实践是任何人所做的事情,即人类行为的所有形式,但偏重于从政治角度来理解。

- 他们认为体系对人类行为和事件形式具有强大的、甚至是决定作用,但他们的关切点确实体系是如何先于生产的。过去曾有过什么变迁,将来又会怎么样变迁。

- 实践研究并非是体系或结构研究的一种对立替代模式,而是一种必要的补充。

- 实践理论寻求解释人类行为与体系之间的关系,即体系对实践的影响,实践对体系的影响。

- 在理论构架上,萨林斯将法国结构主义、美国象征人类学以及法国历史年刊学派熔于一炉,而布迪厄的实践理论则将列维结构主义的客体论和萨特与梅洛-庞蒂的法国存在主义现象学的主体论以及阿尔杜塞的结构马克思主义铸成一体。

15. 后现代主义

- 进入20世纪90年代,人类学步入一个新的时期,开始了普遍的反思阶段,以克利福德、马尔库斯、费舍尔等为首的后现代主义人类学家对以往人类学文学和知识加以评论,并致力于创建新的文本和话语形式。

- 鉴于以往研究模式存在的各种缺陷,后现代主义人类学家建议民族志学家在研究和文化撰写时,采用一种对话模式,不应远离其研究对象,而是民族志学家应置身于同研究对象的对话之中。因而,理想的后现代主义民族志应是民族志学家与研究对象之间对话的重构。

人类学研究对象的文化简单定义

- 文化是人们在生活中实践和传承的思维、行为和组织的方式及其产品。