第六章-物质文化研究

物质文化的概念

-

物质文化(material culture),是文化人类学研究中一个非常重要的概念。

- 相关词汇有:物件、器物、人工制品、藏品等

- 人类所创造的文化大致可以分为三个层次:物质文化、社群文化(或制度文化)和精神文化(或表达文化)

-

物质文化,主要表现为”技术的“文化,是人与自然关系的反映。

- 包括人类在生产、生活以及精神活动中所采用的一切物质手段和全部物质成果,从衣食住行所需到现代科技均涵盖在内---内容丰富多样

-

文化研究中,一种概括方法---三种关系:人地关系、人我关系和自我关系。

- 人地关系解决的是人与自然的关系,所涉及的主要是技术文化的层面,当然还包括其他如人对自然的设计等非物质的层次;

- 人我关系解决的是社会的关系,即广义的社会组织和人际关系;

- 自我关系解决的主要是心理层面的文化。

-

其中第一种涵盖的就是物质文化的内容,指一个民族适应自然环境的生计方式,可表现在该民族生产和生活的各个方面,可以直接得到观察。后二者虽不必然与物质文化直接相关,但常常借助一定的物质形态来表达。

- 人类学者关于“私密空间”(私人空间)的研究主要是借助居室布局、家具样式变化等物质性的内容等来进行的。

- 物质文化只是人类学研究中的一种分类指标,并不必然表明物质文化与其他文化可以相互分离。

- 事实上,物质文化的研究主要是关于物质客体的文化表述(the representation of culture in material objects)的研究,所以它不仅研究物质客体本身,还要研究物质背后的人的行为,更要研究人的认知问题。

-

在考古学的研究中,物质文化通常指相对于自然物而言的各种人工制品(artifact)的总和。它具体表现为一定的形态,存在于某一具体的时空之中,反映人类的生存智慧与思想观念,与遗址(site)共同构成人类遗存(remains)。

-

综观人类社会的全部历史,人类所创造的物质文化呈现出一种连续的、累积的和进步的特性,因此物质文化的研究有很强的“技术史”的特征。

- 1683年,牛津大学阿什莫林博物馆(the Ashmolean Museum of Art and Archaeology)向公众开放,这是第一家自然史博物馆。

- 1753年,以博物家、自然学家汉斯·斯隆(Hans Sloane)爵士的藏品为核心的大英博物馆也对外开放。包括稍后开放的南卡罗来纳的查尔斯顿博物馆(Charleston Museum, 1783年)、费城的皮勒斯博物馆(Peales Museum,1785年)、哈佛大学的皮博迪博物馆(Peabody Museum of Ethnology and Archaeology,1799年)等早期博物馆均是所谓的自然史博物馆或人类学博物馆,这是西方博物学传统的产物。

- 早期收集活动有明显的猎奇性和“窥视”(gazing)眼光,欧洲以外的民族文化被视为“异文化”,落后民族的历史被置人“自然史”的领域。

- 1849年开放的丹麦国家博物馆民族志部是第一家收藏本国物质文化的民族志博物馆。汤姆森利用该馆的藏品提出了影响至今的文化发展“三期说”:石器时代、青铜时代和铁器时代。

- 艺术品被认为具有超越一般物件的实用功能,其创造过程是某种高级的精神活动,因而自艺术出现之始即被认为具有现实超越性。

-

人类学家倾向于将文化分为”现象的“和”意识的“两个方面。但实际上,现象的文化和意识的文化不是可以截然二分的。

- 马林洛夫斯基指出,诸文化现象之间是互相联系的,孤立地分析某一现象或习俗不能理解其真正作用,必须放入与它共存地场景中加以解释。

基本理论架构

人类学地三个理论模型

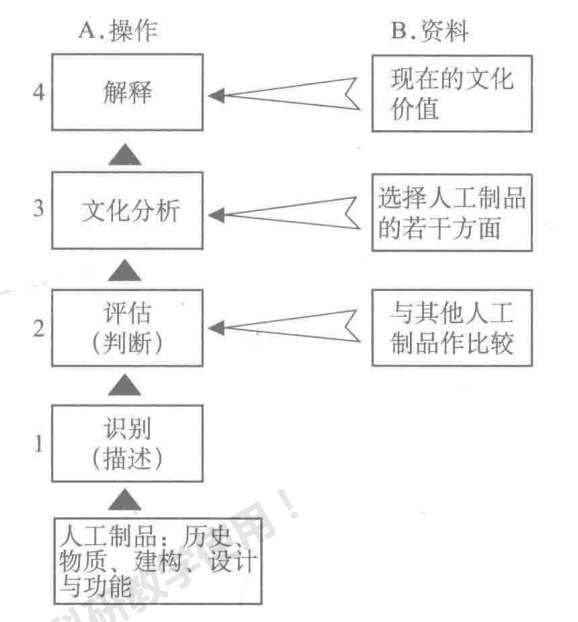

- 物质文化地研究一般包括物品的性质(历史、质地、制作与功能等)、物品的识别和描述、物品的比较分析、物品的文化分析和解释等内容。这些步骤是环环相扣、不可分割的,前四步是具体方法,最后一步是目的。

- 当前人类学关于物质文化的认知主要有三个立足点:(苏珊·皮尔斯)

- 把物品当物质器物(material artifacts)

- 把物品看作符号和象征物(sign and symbols)

- 对物品所涵盖”意义“(meaning)加以分析

- 任何物质制品都是经人的劳动而由自然物转化出来,与此相关的研究当然包括物品的质地、形态、性质、技术因素以及存在状态和功能分析等。 其中技术文化的分析和功能的分析占突出定位

1. 技术文化的分析揭示人与自然关系的进化程度

2. 功能的分析说明同步的文化操作是怎样进行的 - 物品作为文化的符号和象征物,对于认识物品所具有的文化内涵是非常有意义的

1. 按照结构主义人类学的理论,任何物质都有符号的价值,这反映在人类的分类概念里。

2. 文化的语法:物质文化的背后总隐含着文化的结构。

3. 物品符号化是人类文化共有的现象。

4. 图腾制度 - 物质文化研究的其他方法:波洛夫斯基、傅乐明、布朗、艾里奥特、巴彻勒。

博物馆学视野中的物质文化

- 人类学发展史上,1840-1890年---“人类学的博物馆时期”,1890-1920年---“博物馆-大学时期”。

- 博物馆人类学含义:

- 作为在博物馆中实践的人类学

- 作为关于博物馆的人类学

- 二者是有交叉的,但有不同的历史。前者包括了人类学的各个分支学科,以文化人类学和考古学为主,后者是博物馆学或博物馆研究的新领域。

- 博物馆的意义:

- 博物馆的增加,在某种程度上体现了人类学对物质文化的重视

- 博物馆的存在刺激并鼓励了人类学家收集资料加以研究和展示

- 人类学与博物馆学之间的区别

- 人类学强调将田野所获资料的分析上升为理论的探索,与博物馆学对藏品的依赖和强调是有别的。

- 而博物馆中进行的人类学研究必须涉及“物品”的研究,以建立人与人之间、人与物之间以及人与环境之间的关系网络。

- 博物馆作为永久性的文化机构,本身是人类文化的创造物,职能围绕‘人-物’的联系发展出来的:

- 收集与保存

- 陈列与展览

- 教育与知识养成

- 娱乐

- 前两者以“物”为中心,后两者以“人”为中心

- #问题/物质文化研究/博物馆相关

- 博物馆中的“物”一旦脱离了原来的文化生态环境,它的意义在多大程度上是完备的?

- 物质文化只是整个文化的一部分,博物馆展览中的某族群文化并不能代表文化的整体。

- 普同大众是通过博物馆中的展览,而不是通过人类学家的田野论著,来认识和了解某族群的文化和生活的,这个由博物馆再现出来的文化图景的真实性是颇有折扣的。

考古学与物质文化研究

- 考古学研究中的物质文化通常是零散而非系统的。

- 考古学对各种物质文化的分析和解释,常常需要借民族志的材料,民族考古学方法应运而生。

物质文化研究的内容

- 从学理上讲,所有可以表现为具体形态的东西都是物质文化,即是物质文化的研究内容。但习惯有如下分类:

- 生产工具的发展状况,如生产工具在质地、结构、动力以及由此产生的动能等方面的变化和发展情况

- 科学技术在实际生产和生活中的应用状况

- 人们所需要的生活资料,如衣食住行等物质条件的发展与变化情况

- 满足人们精神活动所需要的各种物质条件的发展与变化

- 生产工具和技术是物质文化发展的基本线索与脉络,是物质文化研究的核心内容

物质文化研究的若干议题

- 生计方式与生计类型:指居住在相似的生态环境之下,并持相同或相似生计方式的各民族在历史上形成的具有共同经济和文化特点的综合体。

- 经济文化类型决定(或规定)着物质文化的方向

- 生产工具和技术文化:工具具有多种含义,主要是指为实现生产目的而采用的各种物质手段,是人类本能的延伸。

- 在人类学杀昂,工具一般理解为手工生产和工作用具。

- 一般而言,生产工具的类型和组合由生计方式决定的,不同的生计类型由相适应的工具文化。

- 饮食文化:指人类围绕饮食生活的意义、行为、习俗等发展出来的种种文化现象。

- 主要包括食品和享用方式两方面的内容

- 交换与商业文化:交换所涵盖的内容主要包括两方面:一是具体的物质交换,二是社会交换。

- 服饰文化:指衣服、配饰以及与之相配合的文化

- 交通与文化行为:主要指各类用于交往和通行的用具以及由之发展出来的习俗与文化

- 建筑文化与居住类型:指人类居住、聚落形态以及由之发展出来的各种社会文化现象

- 居住类型